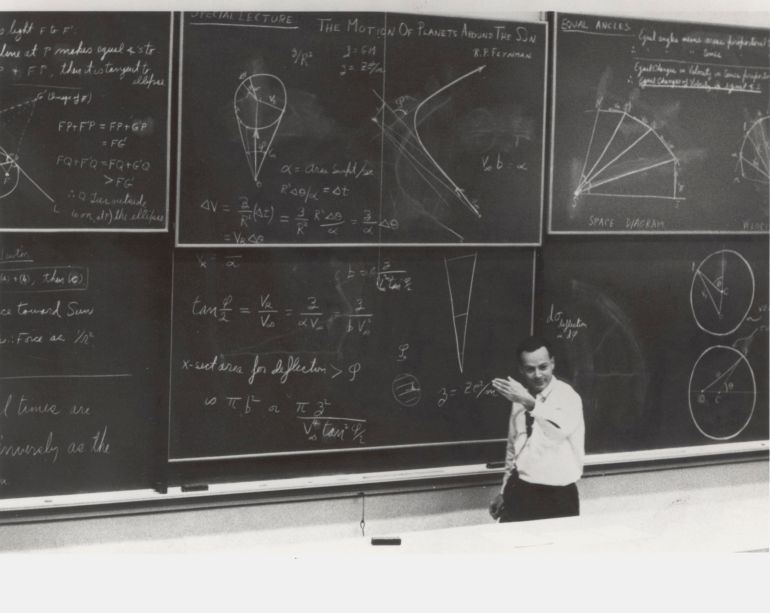

قال الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل ريتشارد فاينمان ذات مرة: “فلسفة العلم مفيدة للعلماء مثلما تكون علم الطيور مفيدًا للطيور”.

غالبًا ما تُستخدم هذه المقولة للسخرية من فلسفة العلم، لكن التأمل العميق يكشف جانبًا آخر. كان فاينمان ينظر إلى العلماء على أنهم “حرفيون”، يمارسون حرفة دقيقة وهامة للغاية تتطلب كل وقتهم.

من هذا المنظور، لا يُتوقع منهم العمل أو إبداء الرأي خارج مجال تخصصهم؛ ولهذا قال أيضًا: “العالم الذي يتحدث عن أمور خارج نطاق العلم هو أحمق بقدر الشخص الجالس بجانبه”.

ما يقوله توماس كون

ومع ذلك، قد تكون المسألة أعمق من ذلك. في كتابه “بنية الثورات العلمية”، يشير توماس كون إلى أنه خلال فترات “الأزمة” – عندما يواجه العلماء في مجال معين مشكلات لا يمكن حلها ضمن الإطار السائد – فإنهم يميلون بشكل طبيعي نحو الفلسفة. هذا يفتح الباب أمام التساؤل ومناقشة أفكار جديدة غير بديهية، مما قد يساعدهم على التفكير “خارج الصندوق” وكسر قيود النموذج السائد.

اعتقد كون أن العلم لا يتقدم دائمًا في خط مستقيم من التراكم الهادئ، بل غالبًا ما يمر بدورات. تبدأ بمرحلة “العلم العادي”، حيث يعمل الباحثون ضمن نموذج (بارادايم) متفق عليه – مجموعة من الافتراضات والأدوات والمعايير والأمثلة الناجحة التي تحدد الأسئلة العلمية المقبولة وكيفية قياس الإجابات.

في هذا المناخ، يكون هدف العلماء عادةً ليس التشكيك في الأسس، بل حل “ألغاز” محددة، مثل تحسين القياسات، وتوسيع التطبيقات، وسد الفجوات داخل الإطار السائد.

لكن بمرور الوقت، تظهر شذوذات أو استثناءات – نتائج لا تتناسب بسهولة مع النموذج، أو مشكلات متكررة تظل دون حل على الرغم من زيادة المهارة التقنية.

في البداية، يتم التعامل مع هذه الشذوذات على أنها ضوضاء تجريبية، أو نقص في المعدات، أو أخطاء في أخذ العينات، أو مجرد تفاصيل سيتم حلها لاحقًا. لكن تراكمها يخلق ما يسميه كون “أزمة” – لحظة يبدأ فيها الإطار نفسه يفقد قدرته على توجيه البحث. يتزعزع الثقة بقواعد اللعبة، ويصبح السؤال: هل المشكلة في البيانات، أم في طريقة فهمنا للبيانات؟

هنا بالضبط يميل العلماء نحو الفلسفة بمعنى عملي جدًا، يعودون إلى الأسئلة التي كان النموذج قد أخفاها أو جعلها تبدو بديهية: ما المفاهيم التي نعتمد عليها أساسًا؟ ما هي تعريفاتنا للظاهرة؟ ما هي الافتراضات الكامنة في أدواتنا ولغتنا؟ ما الذي نعتبره تفسيرًا مقبولاً؟ ما هي معايير “الإثبات” و”السببية” و”القياس” في هذا المجال؟

وهكذا، تتيح الفلسفة نوعًا من فسحة تنفس معرفية – توسيع فضاء الممكن.

دور داعم

يمكن للفلسفة بالفعل أن تؤدي هذا الدور بمهارة. بل إن بعض الفلاسفة الطبيعيين يوسعون نطاق دور الفلسفة في مساعدة العلم ليشمل صقل المفاهيم وتوضيح التعريفات، وتحديد المعاني الدقيقة لمصطلحات مثل السببية، والقانون الطبيعي، والتفسير، والاحتمال، والعشوائية، والتعقيد.

هذا مهم لأن العديد من النزاعات العلمية تنشأ من الغموض المفاهيمي، وليس من نقص البيانات.

في هذا السياق، تزود الفلسفة العلم بأدوات لتوضيح منطق الاستدلال وطرق الإثبات، مثل الاستقراء، والاستنباط، و”الاستدلال إلى أفضل تفسير”، ودور النماذج والفرضيات المساعدة.

تقوم فلسفة العلم أيضًا بدور نوع من “التشخيص المنهجي”، فتسأل: كيف تُبنى النظرية؟ متى نعتبرها مدعومة؟ هل توجد تجربة حاسمة حقًا؟ وبذلك، تبرز حدود